About Knowledge

This week’s class focused on the role of the archive in contemporary art and curatorial practices. Through her lecture, Kirsteen Macdonald demonstrated that archiving is not merely a technical means of recording the past but a critical intersection of power and future imagination. Reading Hal Foster’s An Archival Impulse (2004) made me realise that archiving is not simply about preserving existing materials but represents an effort to “turn excavation sites into construction sites” (Foster, 2004, p.22). Archives can become tools to disrupt dominant historical narratives and reorganise social relations.

At the same time, Gül Durukan and Akmehmet (2021) point out that contemporary institutions, under the banner of “open access,” have begun exhibiting their own archives, but this very openness remains embedded within specific power structures (Durukan & Akmehmet, 2021, p.131). In other words, archiving is never neutral; it is always situated within cultural and political frameworks.

Against this background, I personally hold a cautious optimism toward archiving. Although decentralised, multi-platform archives may shorten the longevity of preservation, even bureaucratic systems are not foolproof. More importantly, the purpose of archiving should be to activate new ideas and inspire new artistic practices rather than serving as a cold storage of the past. In a sense, nature itself can be seen as our archivist—human remains and relics are unconsciously archived underground. As Connarty notes, “archival activities have already become part of everyday life” (Connarty, 2006).

Therefore, the true focus should be on how to allow archives to remain dynamic and generative rather than static. In the context of my curatorial project, a sustainable, cross-cultural, multi-platform approach to archiving could break the monopoly of singular memories and foster more unforeseen connections and creative acts for the future.

About Collective

This Wednesday, our group organised a small collective activity. In this event, each participant brought a unique bouquet representing personal experiences, creative expressions, and emotional investments. The colours, shapes, and scents of the flowers all carried individual significance. However, when combined, they did not lose their respective identities. Instead, through interaction and cooperation, they formed a vibrant and dynamic whole. This experience reminded me of the key concept in my curatorial project — the tension between the individual and the collective, especially the fluidity and transformation within intimate relationships and emotional exchanges.

Floral Gathering

I personally brought a large pot of chrysanthemums, which became a striking visual focus. In addition, we engaged in tarot readings and a series of playful games, including placing sticky notes with teachers’ names on our foreheads and guessing who we were. One of the most brilliant moments came when someone wrote “Neil’s Bear”—a genius touch that made everyone laugh. I still miss that little paper note!

Reflecting on this gathering, I couldn’t help but think that if such activities had taken place at the very beginning of the semester, our relationships would have deepened much earlier. In fact, these seemingly casual activities, such as bringing flowers, tarot readings, or playful guessing games, are actually expressions of individual aesthetics and worldviews. They serve not only as mediums of connection but also as mirrors for self-reflection. As Greenan emphasised in her podcast, self-archiving and non-hierarchical collecting practices can become important means of exploring identity (Greenan, 2023).

Kate also participated in our activities, and her presence brought even more warmth and humour to the session. Through this experience, I gained a deeper understanding of Rogoff’s concept of “knowledge-in-movement” and the value of co-creating knowledge collectively (Rogoff, 2008).

About My Project

At the theoretical and conceptual levels, my curatorial project is almost complete. However, a major practical setback occurred this week.

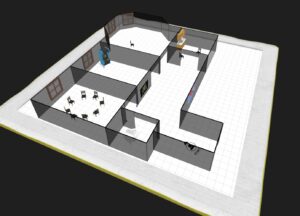

I had already selected a vacant rental flat as the exhibition venue and had modelled the exhibition space accordingly using online resources. However, this week, I discovered that the Zoopla listing for the property had been taken down—and regrettably, I had not saved any archival documentation. This means that, from both a practical and historical standpoint, I can no longer use the original spatial design.

This unexpected turn of events has forced me to abandon the previous plan and start from scratch, including going out to search for a new venue and remodelling the space. Through this setback, I have come to a deeper realisation that curatorial practice is not just about creativity, but also about responding to unpredictability and maintaining flexibility under changing conditions.

Alas, as Schön highlights, both “reflection-in-action” and “reflection-on-action” are crucial to professional practice (Schön, 1983). In the coming days, I must visit potential sites and swiftly adjust my curatorial plans to ensure that the project can still proceed on schedule.

Despite the frustration and pressure brought by this setback, it also reaffirmed an important truth for me: curatorial practice itself is a process of continuously dealing with the uncontrollable, adapting to reality, and seeking creative solutions within uncertainty.

My old artsteps scene modeling

—–

References

-

Connarty, Jane. 2006. Introduction. In Ghosting: The Role of the Archive within Contemporary Artists’ Film and Video, edited by Jane Connarty and Josephine Lanyon, 8–13. Bristol: Picture This.

-

Durukan, S. Nesli Gül, and Kadriye Tezcan Akmehmet. 2021. “Uses of the Archive in Exhibition Practices of Contemporary Art Institutions.” Archives and Records 42 (2): 131–148.

-

Foster, Hal. 2004. “An Archival Impulse.” October 110 (Autumn): 3–22. Cambridge, MA: MIT Press.

-

Greenan, Althea. 2023. “The Feminist Laugh: Archives, Art and Activism.” Extraordinary Creatives Podcast with Ceri Hand. Podcast audio, 1 hr 45 mins. https://cerihand.com/althea-greenan-podcast/.

- Rogoff, Irit. 2008. “Turning.” In Curating and the Educational Turn, edited by Paul O’Neill and Mick Wilson, 40–50. Amsterdam: de Appel.

-

Schön, Donald A. 1983. The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. New York: Basic Books.

Leave a Reply