The three venues I visited in Glasgow—Hunterian, Tramway, and GOMA—felt like three distinct curatorial dialects: restraint and authority, contemporary energy, and touristic display. Each shaped its own rhythm of viewing and carried an embedded belief about what exhibitions are for. As a curatorial student developing my project Play and Pay, this field trip offered me an opportunity to reflect on how these different curatorial structures expose underlying power relations—and how they challenged or affirmed parts of my own thinking.

Hunterian

Hunterian is perhaps the most “traditional” museum in Glasgow—and also the most alien. Its spaces are composed with restraint: clear exhibition logic, academic classifications, and a structured display rooted in conventional art history. Particularly in the second gallery, the hierarchical layout—by time period, style, and medium—reveals what Bourdieu calls the architecture of cultural capital: the power to judge beauty is the power to interpret the world.

Ironically, this was my favorite space of the three—not because it showed the most radical art, but because it was so honest about the system it represents. It’s a place where the curator doesn’t “appear”; the structure speaks for itself. The first gallery, however, was more contemporary in tone, and I especially appreciated the upstairs installation—although I honestly forgot the artist’s name (English names slip away from me too easily).

Still, Hunterian made me question how my own exhibition might intentionally subvert or mimic this complete, closed system. Could Play and Pay build a curatorial structure designed to glitch? Could I create a space where the viewer notices the cracks, not just the frame?

Roman wall bricks

Tramway: A Theatre for the Devoted

Tramway is the most contemporary space of the three—raw, passionate, and spatially generous. The exposed pipes and industrial remnants anchor the exhibition in material reality. Here, artists seem encouraged to “go big”—with projection, sound, choreography, light, even theatre sets.

This atmosphere deeply inspired my rethinking of immersive space. Initially, Play and Pay leaned toward a theatrical, game-like linear sequence. But after seeing Tramway, I began to imagine a looser format—perhaps a kind of server-based logic, where visitors drift rather than advance, and different zones run parallel like mini-worlds.

That said, Tramway’s openness isn’t without its drawbacks. The grassroots, DIY energy can feel a little exclusive—as if it’s a space built for insiders, for the artist-curator-devotee. This made me look critically at my own bar-space concept: am I accidentally designing something that only “insiders” will truly enjoy? That’s something I’ll need to address when rethinking accessibility and audience entry points.

GOMA

Compared to the other two, GOMA felt more like a public museum made for a broad city audience. It’s clean, diverse in its displays, with clear labels and accessible language. But its curatorial voice is more neutral—almost too safe. Some contemporary works were placed in the space, but I couldn’t say they were truly curated. They felt more like they had been “positioned,” not “situated.”

GOMA offers a comfort zone of passive viewing, which stands in stark contrast to my project’s intended system of interaction, feedback, and productive confusion. This made me question: is exhibition power about how much you show, or how sharply you frame the experience? My goal is for audiences not to feel like they’re “seeing an exhibition” but rather stumbling into it—a curated accident.

coolest traffic cone in all of Scotland

Little Extras

-

The weather was miserable. Absolutely dreadful.

-

I ran into Dr.JL, who very kindly showed us how to take the subway. She was enthusiastic but seemed a bit nervous too.

-

My favorite object in the whole trip? A brick from a Roman wall. (I know, it has nothing to do with contemporary art… but still!)

-

I was totally exhausted. I should’ve packed chocolate and energy drinks. Lesson learned.

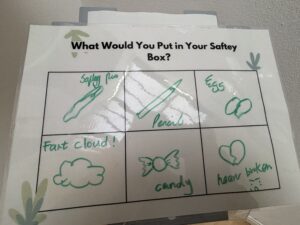

- Guess which drawing in the grid below is mine 🙂

No prize-giving quiz

(coolest traffic cone in all of Scotland)

(No prize-giving quiz)

Leave a Reply